Praia da Alegria

Por Nelson Menda

A primeira coisa que imigrantes recém-chegados a um novo país tratam de fazer é adquirir uma casa. Com os Mendas não foi diferente, só que eles inverteram a ordem natural das coisas. Ao invés de optar por um imóvel em Porto Alegre, cidade que escolheram para viver quando decidiram trocar Lule Burgás, na Turquia, por um pouso seguro no Novo Mundo, decidiram comprar um terreno e construir, com suas próprias mãos, uma casa de veraneio na Praia da Alegria.

É forçoso reconhecer que a escolha agradou em cheio, pois o local era simplesmente encantador. Situada à beira do Guaíba, à época um rio de águas límpidas, era um excelente local para relaxar e passar férias. A região apresentava uma cobertura vegetal constituída, predominantemente, por eucaliptos, cinamomos e frondosas figueiras repletas de “barbas de bode”, além de pitangueiras nativas com suculentas frutas ao alcance das mãos.

Os cinamomos ofereciam para a garotada, a custo zero e sem risco, o arsenal perfeito para seus estilingues em forma de Y, denominados “fundas”. As gigantescas figueiras não produziam figos, mas sim a sombra ideal para amenizar o calor dos verões.

O ponto alto para justificar a ida e permanência naquela praia eram os banhos e mergulhos em um rio de águas mornas e tranquilas. Diversas chácaras do entorno produziam saborosas frutas, como uvas pretas, brancas e rosadas, pêssegos solta-caroço e maracotão, além das ameixas, ah, as ameixas, nas variedades vermelha e branca. Sem falar nas laranjas e tangerinas, essas últimas popularmente conhecidas por bergamotas que não eram comercializadas por unidade ou dúzia, mas por cento. Entre os “tambos”, o do João Barulho era o nosso preferido, pois ele permitia que sorvêssemos, ali mesmo, o leite puro e quentinho, tirado na hora e ainda espumando.

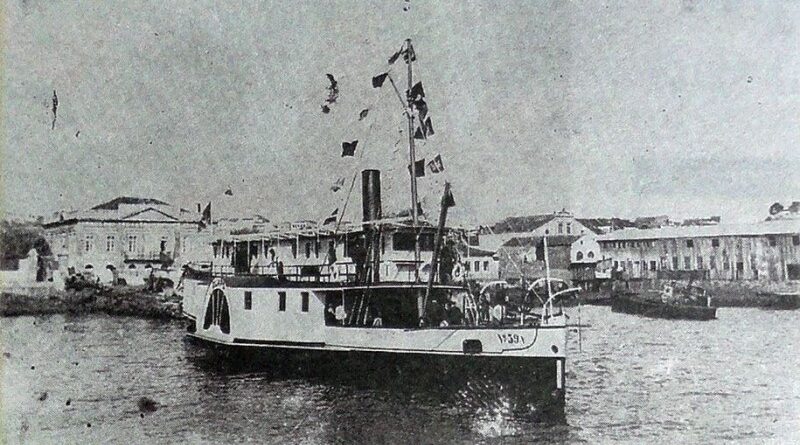

As pontes do Guaíba ainda não tinham sido construídas e a melhor opção para chegar à Praia da Alegria era embarcar no Guaporé, um vapor impulsionado por grandes rodas laterais, no melhor estilo Mississipi River. A embarcação fazia a travessia entre a capital gaúcha e a margem oposta do Guaíba, em uma viagem tranquila que durava exatamente uma hora e quarenta e cinco minutos. Os embarques e desembarques na Praia da Alegria eram realizados na extremidade de um longo trapiche de madeira, onde os marinheiros do Guaporé ajudavam os passageiros mais temerosos a utilizar uma rampa que oscilava ao sabor do sobe-desce da embarcação. Ninguém reclamava da longa duração do percurso, pois a viagem em si já era um belo programa.

Porto Alegre, para quem ainda não conhece, tem a forma de um promontório que se projeta sobre os cinco afluentes que formam o Guaíba e o vapor precisava contornar toda a proeminência geográfica para adentrar no leito do rio propriamente dito. Após ter ultrapassado uma série de ilhas, à sua direita, e cruzado a Ponta do Gasômetro e o cadeião, o Comandante da embarcação acionava um estridente apito de máquina a todo vapor e rumava para o aguardado destino.

No percurso, a misteriosa Ilha das Pedras Brancas onde funcionava uma pequena prisão, à semelhança de Alcatraz, na Baía de São Francisco. A diferença entre essas duas ilhas-presídio, além do tamanho, era a temperatura da água em seu entorno, pois o detento que tentasse fugir a nado da prisão norte-americana não sobreviveria às gélidas condições do mar. Já a temperatura das águas do Guaíba, ao contrário, era próxima à do corpo humano, especialmente no verão, o que fazia do banho de rio, à época, uma verdadeira delícia. O fato é que o Guaporé passava ao largo dessa ilha de má fama, embicando, a seguir, em direção ao leito do plácido rio, que agora insistem em chamar de lago, rumo ao nosso destino.

Além dos moradores e veranistas, a embarcação transportava gêneros alimentícios e suprimentos para abastecer um armazém e os dois hotéis da praia, junto com as bagagens dos felizardos que iriam permanecer por mais tempo naquele aprazível local. Durante as férias de verão costumávamos passar três meses inteiros na Praia da Alegria, pescando lambaris durante o dia, jogando rouba-monte, pega-varetas e dorminhoco à tardinha e, para os mais corajosos, que não tinham medo de lagartos, capturando e aprisionando vaga-lumes, à noite. Após o entardecer era preciso acender os espirais Boa-Noite, pois a mosquitada não dava sossego e ai de quem não dispusesse de uma bomba de Flit ou um mosqueteiro para se proteger.

A casa da família tinha sido construída, literalmente, à mão. Ou, como assegura um dos meus primos, “a machado”. Lembro, até hoje, do endereço da casa: Av. Brasil 305. Apesar da denominação ilustre, uma justa homenagem ao nosso país, a avenida era de terra batida e levava, entre a porteira que assinalava a entrada do balneário e a beira da praia, algo em torno de 30 a 45 minutos a pé. Não havia muitos carros e o meio de transporte preferido eram as charretes, bicicletas ou, para os mais corajosos, os cavalos.

Em princípio, a casa de 3 dormitórios deveria ser ocupada pelos proprietários e suas respectivas famílias, mas no auge do verão chegava a receber mais de 30 convidados, alguns deles alojados no sótão. Por isso mesmo, era conhecida, na vizinhança, pelo apelido nada lisonjeiro de “Arca de Noé”.

No centro do terreno onde a casa foi erguida havia uma grande pedra de granito, que só podia ser acessada por um dos lados, mais suave. Os valentes que se aventuravam a escalá-la pela face mais íngreme, acabavam se estatelando no chão. Para completar o conjunto, ao lado dessa emblemática pedra, duas enormes árvores entrelaçadas forneciam uma generosa sombra sobre um patamar de tijolos que meu pai mandou construir para abrigar uma rústica e trepidante mesa. Trepidante sob todos os aspectos, pois além de tremelicar por falta de apoio no piso irregular de tijolos, era nela que jogávamos, na companhia da Vó Maria, intermináveis partidas de devagar-se-vai-ao-longe. Nos fins de semana, após a chegada do pai, que íamos esperar no trapiche, o local se transformava em um polo de carteado, onde os mais velhos disputavam concorridas partidas de buraco.

Quase ao lado desse espaço dedicado ao lazer existia um profundo poço onde éramos obrigados a rodar um interminável sarilho para conseguir trazer à superfície um pesadíssimo balde. Com água para o consumo da casa, parte dela desperdiçada no vai e vem do balde ao ser alçado à superfície. Posteriormente, esse sistema primitivo de captação da água do poço foi substituído por uma bomba aspirante-premente manual, de utilização extremamente cansativa para os mais jovens. O poço, bastante profundo, era a única fonte de água potável de que dispúnhamos para preparar alimentos e lavar louça. Água essa que deveria ser transportada, manualmente, em baldes, da boca do referido poço até uma grande talha de barro na cozinha.

O líquido destinado ao consumo individual era guardado em pequenas quartinhas, para mantê-lo sempre fresquinho, sobre uma grande mesa onde fazíamos as refeições. Não era preciso ferver ou filtrar a água, pois era cristalina e limpa. Até hoje me questiono a razão de meu avô paterno, meu tio Michel e meu pai não terem mandado instalar uma bomba elétrica para puxar e armazenar água em uma caixa que havia no forro da cozinha e do banheiro. Será que esses equipamentos não existiam nas décadas de 40 e 50 do século passado? Ou a intenção seria reproduzir as condições rústicas das casas que eles haviam deixado para trás na Turquia e Grécia? Impossível, passados tantos anos, tentar esclarecer.

Para os banhos, a solução mais prática e agradável era utilizar as límpidas e tépidas águas do Guaíba. Minha vó, mais discreta, com um daqueles maiôs enormes, pretos, que caracterizaram o cinema mudo, se retirava para uma parte mais isolada da praia. Saboneteira e toalha à mão, se ensaboava da cabeça aos pés e tomava, tranquilamente, seu sagrado banho vespertino.

O problema, para nós, não eram os banhos, mas as necessidades fisiológicas. A “casinha”, de aspecto tenebroso, sem iluminação e ventilação, ficava no fundo do terreno e as crianças preferiam utilizar os penicos para urinar e “ir aos pés”. Não lembro quem recolhia e lavava esses acessórios, mas até hoje retenho nas narinas o odor fétido característico daquela latrina. Vai ver, as prisões de ventre que passaram a acometer alguns componentes da família tiveram início nesse passado sombrio. Se o ponto alto das férias na casa da Alegria era o banho de rio, é forçoso reconhecer que o baixo eram as precárias condições sanitárias do local.

Há um bom par de anos, quando eu já estava formado e residia no Rio, meu primo Alberto, Z”l, carinhosamente tratado por Albertico, me levou em seu carro até à Praia da Alegria, em um tour nostálgico. Em sã consciência, teria sido melhor declinar do convite. A casa, vendida após o falecimento dos proprietários originais, tinha se transformado em uma garagem de ônibus. A pedra, o epicentro do lazer familiar, demolida para aumentar a capacidade de estacionamento dos veículos. O Guaíba, inteiramente poluído por esgotos domésticos e industriais, totalmente impróprio para banho. O próprio ar, afetado por uma indústria de celulose, instalada exatamente nos fundos do nosso antigo terreno. Do trapiche onde o Guaporé atracava tinham sobrado alguns poucos pilares. Por ironia do destino, restava o pórtico, bem na entrada da praia, com sua inscrição tradicional: Praia da Alegria. Qual alegria?

O conselho que me permito transmitir aos leitores é conservar as boas impressões de fatos passados apenas na memória, sem tentar rever os lugares que nos encantaram na infância e adolescência, para nos pouparmos de tristezas e desilusões. Se o futuro a D’s pertence, pelo menos podemos utilizar nossos neurônios para recordar as coisas boas que vivenciamos e que, infelizmente, ficaram para trás. Por que será que nós, brasileiros, que ganhamos de bandeja um dos países mais deslumbrantes do mundo, não tratamos de preservá-lo? Será que vai ser sempre assim ou o bom senso poderá, em algum momento do futuro, prevalecer?

Foto: Fotos Antigas Rio Grande do Sul (Facebook)

em 1957 embarquei no vapor Porto Alegre, com destino a Taquari. MAchané do Betar… saudades …

Oi, Israel. O transporte fluvial, ao lado do ferroviário, era muito utilizado no Rio Grande do Sul antes do advento das rodovias. A partir de Porto Alegre, os barcos subiam o Jacuí até chegar à cidade de Cachoeira do Sul, onde uma queda dágua impedia a continuidade da navegação rumo ao interior. Por essa razão muitas famílias de imigrantes se radicaram naquela cidade, inclusive meus avós maternos, Abraham e Bertha Fajngold Peissach. Taquari é um importante polo produtor de cítricos, existindo uma espécie de laranja com esse nome, ideal para sucos. A cidade foi berço de um Presidente da República. Obrigado pela leitura e comentário. Nelson

Muito bom , Nelsinho! Seria muito interessante vc explicar os jogos

Bjs

Fale com a Ana Amélia, pois ela também jogava rouba-monte e dorminhoco. Devagar-se-vai-ao longe é um jogo de tabuleiros com 4 setores de cores diferentes. Utilizam-se dois dados e, dependendo do número que cair, pode-se avançar, engolir as pedras dos adversários ou ser engolido por elas. Ganha quem conseguir colocar as quatro pedras no centro do tabuleiro. Parece fácil, mas não é. Uma partida pode durar bastante tempo. Para vc., que tem uma bela casa na Barra e uma patota de amigos, seria um bom pretexto para reunir os amigos, especialmente durante a pandemia. Por aqui já está sendo controlada, mas aí em Pindorama, melhor não fazer previsões. Bjs.

Oiii Nelson,

muito certo o que dizes que é melhor deixar no passado algumas recordações…normalmente quando regressamos para rever, tudo já há mudado tanto que serve para nos decepcionar…

…linda historia de vida, tens uma excelente memória!

Bjs